Continuons tranquillement avec le noir et blanc appliqué sur les rues de Tokyo. Je l’applique également sur le bleu et le blanc du ciel et des nuages, ainsi que sur mon iPhone transformé en iPod sur la première photographie du billet. J’amène toujours ma musique avec moi en toute circonstance, et il est extrêmement rare que je n’amène pas mon iPod dans mes déplacements. L’autocollant, acheté dans la petite boutique spécialisée B-side Label sur Cat Street à Harajuku, avec une fille jouant de la guitare accompagnée d’un petit chat noir, correspond assez bien au rock japonais que j’écoute souvent. Je n’ai pas beaucoup hésité dans le choix de cet autocollant pour couvrir le dos de mon iPod. Le béton de la deuxième photographie est celui du Collezione à Omotesando par Tadao Ando. Les bambous de la troisième photographie sont plantés le long du musée de Nezu par Kengo Kuma. Sur les affiches publicitaires des abris bus, Haruna Kawaguchi (川口 春奈) montre parfois son visage à la demande d’une marque de cosmétique dont elle doit certainement être l’ambassadrice. Je l’avais déjà prise en photo en couleur alors il fallait bien que je la prenne aussi en photo en noir et blanc, ici près de Sangubashi, sauf que la mise au point est plutôt dirigée vers les deux vieilles dames qui marchent au fond. Le mur délabré de la photographie suivante affichait autrefois une illustration géante de visages de clowns inquiétants. J’en montrais une photo dans mon premier photobook dans la série The Young Face. Il n’en reste désormais que des morceaux illisibles car le mur n’a jamais été vraiment nettoyé ou repeint. Et les nuages noirs chargés de pluie (雨雲), je les vois depuis mon balcon juste avant de prendre la route à pieds pour une autre destination urbaine.

Les magasins Disk Union passent toujours en fond sonore des albums plus ou moins récents, mais en général plutôt anciens. Je n’y prête pas souvent attention, mais ce jour là dans le magasin Disk Union de Shinjuku, le son d’une guitare menaçante accompagnée d’une voix féminine à la fois posée et puissante a tout de suite attiré mon attention. L’ambiance rock me plait beaucoup et vient soudainement interrompre mes recherches de disques dans le magasin. Je ne reconnais pas cette voix, mais j’utilise immédiatement l’application Shazam sur mon iPhone pour savoir qui chante sur ce morceau. Il en ressort le titre Nureta Yurikago (濡れた揺籠) de la compositrice et interprète Cocco (こっこ) sur un album intitulé Kamui Uta (カムイウタ) de 1998. Je connais le nom de cette artiste originaire d’Okinawa depuis de nombreuses années, mais je n’avais jamais prêté attention ni même écouté sa musique. Ce morceau que j’écoute avec une attention certaine au deuxième étage du Disk Union de Shinjuku ne correspond pas à l’image à priori et non renseignée que j’avais de cette artiste. Le morceau qui suit sur cet album et que le magasin passe maintenant en fond sonore est beaucoup moins tendu et m’intéresse moins musicalement. Je vois le CD de Kamui Uta dans l’étagère classée à Ko (こ), juste à côté des albums de GO!GO!7188 que j’étais venu acheter cette fois-ci. J’hésite quelques instants en me disant que je devrais écouter un peu sur YouTube avant d’acheter un album. Je n’achèterais finalement pas cet album et l’idée me sortit de tête pendant plusieurs semaines.

J’y repense soudainement car le souvenir un peu flou du morceau Nureta Yurikago refait surface, et il me prend l’envie d’en savoir un peu plus sur cette artiste. J’adore lire les fiches Wikipedia et celle de Cocco m’apprend avec beaucoup de surprise qu’elle a joué le rôle principal du film intitulé KOTOKO du réalisateur Shinya Tsukamoto (塚本晋也) sorti en 2012. J’ai déjà parlé plusieurs fois sur ce blog de Shinya Tsukamoto pour certains de ses films, complètement décalés et même cinglés et dérangeants, en particulier Tetsuo: The Iron Man (鉄男), son premier film sorti en 1989 et Tokyo Fist, film de 1995. Shinya Tsukamoto est également acteur et joua un second rôle dans Ichi The Killer (殺し屋1), film de Takashi Miike (三池崇史) datant de 2001 dont j’ai déjà parlé. Tous ces films ont une violence à la limite du surréalisme. Je n’ai pourtant pas résisté à l’idée de voir KOTOKO sur Amazon Prime, et ce fut un choc (comme à chaque fois pour les films de Tsukamoto). Cocco y joue une mère célibataire atteinte d’une maladie mentale qui lui fait parfois voir les gens en double en s’imaginant qu’on lui veut du mal à elle et à son petit garçon. Ces crises de folie passagères lui font perdre le sens de la réalité et elle en vient à se mutiler pour se prouver qu’elle est bien vivante. Son instabilité mentale fait qu’on la sépare de son garçon qui sera confié à sa sœur vivant loin à Okinawa. Kotoko aime chanter, et ce sont les seuls moments de réconfort qu’elle éprouve en dehors des quelques visites qu’elle fait à Okinawa pour voir son garçon. Tanaka, un écrivain joué par Shinya Tsukamoto, entend son chant dans le bus l’amenant à l’aéroport, ce qui provoque en lui une addiction. Kotoko le repousse mais il s’acharne. Une relation destructrice en naîtra. La violence du film est dure mais n’est pas absente d’une certaine forme d’humour (il faut être réceptif quand même). Le jeu d’actrice de Cocco est fabuleux, complètement convaincante dans son rôle au point où on arrive à toucher du doigt son trouble et à comprendre son cheminement mental. Je suis resté accroché au film jusqu’à la scène finale particulièrement touchante. Voir ce film m’a fait complètement changer d’à priori sur cette compositrice et interprète, également actrice donc.

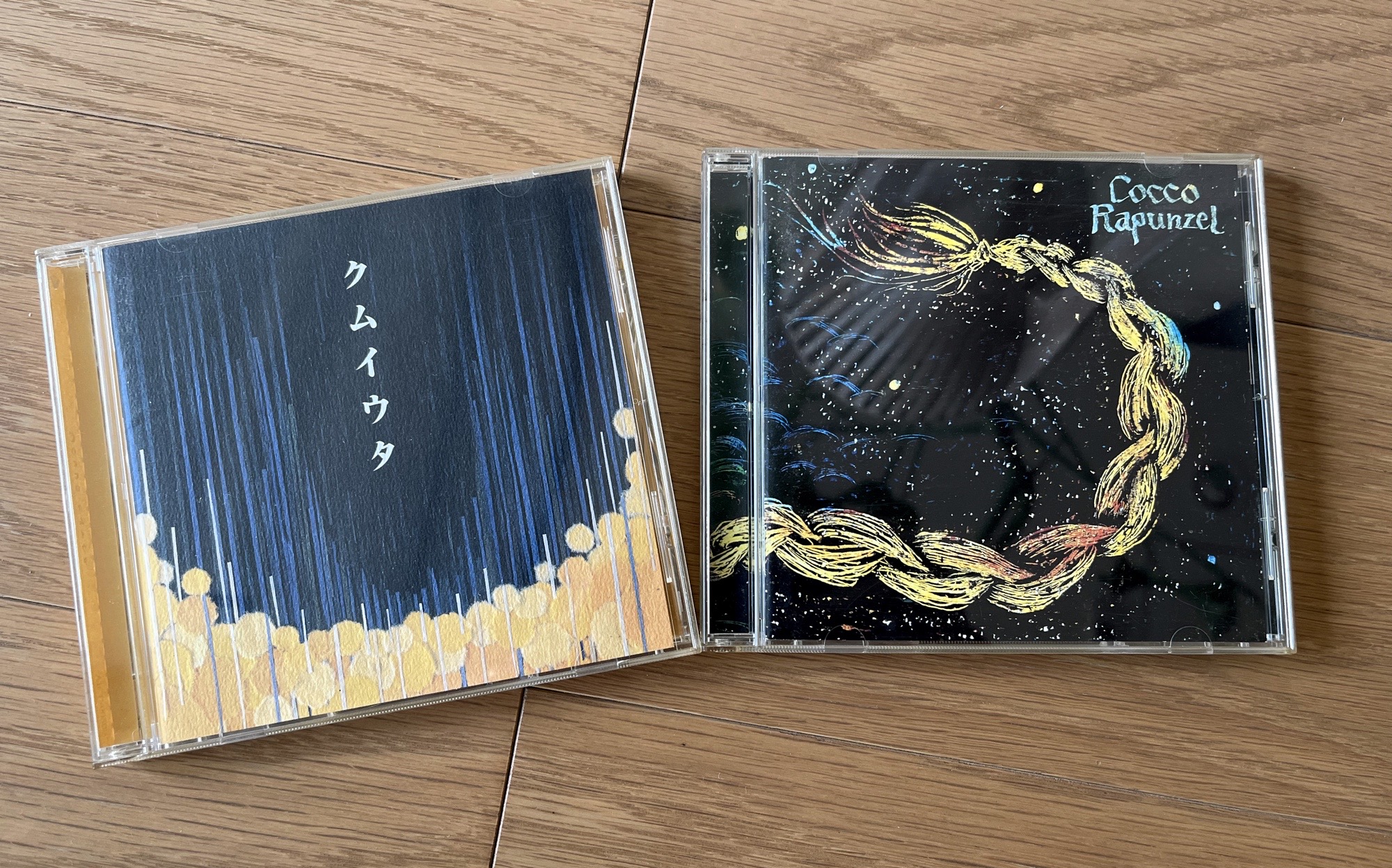

Et je suis donc parti ce samedi en fin de matinée au Disk Union de Shinjuku pour acheter deux de ses albums: Kamui Uta (カムイウタ) et Rapunzel (ラプンツェル), après avoir écouté quelques morceaux sur YouTube tout en marchant. Les cris soudains de Cocco au milieu de Kemono Michi (けもの道), le premier morceau de l’album Rapunzel sorti en 2000, et sur Ratai (裸体), le huitième morceau de Kamui Uta font tout d’un coup écho au premières minutes du film KOTOKO. J’ai lu que le réalisateur Shinya Tsukamoto était inspiré par les morceaux et les paroles écrites par Cocco, Satoko Makishi (真喜志智子) de son vrai nom, et qu’il avait dans l’idée de tourner un film avec elle depuis longtemps.

Les morceaux de Cocco sur ces deux albums n’ont pas pour moi de sensibilité mélancolique et j’ai bizarrement un peu de mal à les situer dans mon échelle émotionnelle d’appréciation car sa voix d’inspiration pop rock est assez différente des chanteuses que j’apprécie habituellement. Et c’est en fait cela qui m’intéresse énormément dans la musique de Cocco, car sa sensibilité reste pour moi assez mystérieuse. Il y a une densité émotionnelle forte dans ses morceaux, parfois viscérale que j’étais loin de soupçonner. Il y a un grand nombre de morceaux à l’approche rock qui ont forcément ma préférence car ils sont très bien construit musicalement et riches et guitares mais aussi des moments de pauses beaucoup plus calmes ressemblant parfois à des comptines. En fait, il y a deux types de morceaux, certains rock portant des guitares assez agressives et se terminant parfois sur une cacophonie sonore, et d’autres beaucoup plus pop qui me ramènent directement aux ambiances de la J-Pop du début des années 2000. Je ressens une certaine nostalgie en écoutant ces morceaux là en particulier. Le morceau Tsuyoku Hakanai Monotachi (強く儚い者たち) est un bon exemple de ce type de morceaux, un brin passé mais très attachant car son chant et la mélodie sont très accrocheurs. Les guitares très présentes reprenant aussitôt après, comme sur Anata he no Tsuki (あなたへの月) donnent un ensemble qui peut paraître parfois assez hétérogène. La chanson presque enfantine My Dear Pig par exemple contraste complètement avec le menaçant morceau Ratai (裸体) qui est un de mes préférés de l’album Kamui Uta avec Kemono Michi sur Rapunzel. Mais il y a de nombreux morceaux très prenants comme ces deux là. Cocco chante principalement en japonais sur ces deux albums mais il y a quelques morceaux chantés en anglais avec un accent parfait, Rose Letter par exemple. Je ne connais pas la raison pour laquelle elle parle aussi bien anglais, mais je sais au moins qu’elle est partie plus tard, après ces premiers albums, vivre en Angleterre dans la deuxième partie des années 2000. Bref, je me trouve soudainement accaparé par ces deux albums. J’aime beaucoup découvrir des nouvelles musiques dans le froid de l’hiver. Ça me réchauffe le cœur, en quelque sorte.

En continuant à lire sa page Wikipedia, je découvre que le réalisateur Hirokazu Kore-Eda a réalisé un documentaire à son sujet en 2008 intitulé Daijōbu de Aru Yōni: Cocco Owaranai Tabi (大丈夫であるように – Cocco 終らない) que je ne trouve malheureusement pas sur Netflix ou Amazon Prime. Et cinq ans après KOTOKO, Cocco a joué dans un autre film intitulé A Bride for Rip Van Winkle (リップヴァンウィンクルの花嫁) réalisé en 2016 par un certain Shunji Iwai (岩井俊二) dont j’ai déjà parlé très récemment pour son film de 2001 All About Lily Chou-Chou (リリイ・シュシュのすべて). En fait, en voyant les scènes de KOTOKO tournées à Okinawa, je me suis dis que je regardais beaucoup de films avec des scènes tournées là bas en ce moment (une partie clé de Lily Chiu-Chou est tourné à Okinawa). Je regarde maintenant sur Netflix ce film de 2016 de Shunji Iwai dans lequel Cocco joue un rôle secondaire important pour le déroulement de l’intrigue. Pendant presque trois heures, le film A Bride for Rip Van Winkle nous fait suivre la vie de Nanami Minagawa (interprétée par Haru Kuroki), jeune femme apathique, professeur d’école à mi-temps et adepte d’un réseau social qui lui fait rencontrer son futur mari. Elle a peu d’ami et pour son mariage, elle demande les services d’un personnage mystérieux également rencontré sur le même réseau social pour organiser la location d’invités qui joueront le rôle d’amis pour combler le déséquilibre avec le nombre d’invités de son futur mari. Cet homme mystérieux appelé Yukimasu Amuro (interprété par Go Ayano) est plein de resource et est toujours prêt à venir en aide à Nanami mais ses intentions sont troubles et on ne sait jamais s’il est bienveillant ou manipulateur. Le mariage de Nanami ne se passe malheureusement pas comme elle le voudrait. Elle se trouve ensuite embarquée à jouer elle même le rôle d’invités factices dans un mariage. Elle y rencontre le personnage fantasque Mashiro Satonaka (interprétée par Cocco), une actrice qui va changer sa vie. Le film se divise assez clairement en deux parties et Cocco n’intervient que dans la deuxième partie. Le film est assez long mais on se laisse entraîner dans cette histoire sans savoir où elle va nous amener. Le jeu de Go Ayano, d’Haru Kuroki et de Cocco est remarquable. J’aime particulièrement le personnage d’Amuro joué par Go Ayano, car il est maître de toutes situations et j’adore sa manière complètement convaincante de parler. Un petit détail que j’ai beaucoup aimé est la rencontre de Nanami et de Mashiro dans un bar karaoke de Kabukichō (ou quelque part ailleurs à Shinjuku). Le morceau que Nanami chante dans ce karaoke est Bokutachi no Shippai (ぼくたちの失敗) de Morita Dōji (森田童子) sur son deuxième album Mother Sky (マザー・スカイ) sorti en 1976. J’avais déjà parlé ici de Morita Dōji sur ce blog pour un album ultérieur intitulé Boy, mais j’ai aussi Mother Sky dans la discothèque personnelle de mon petit iPhone transformé en iPod.