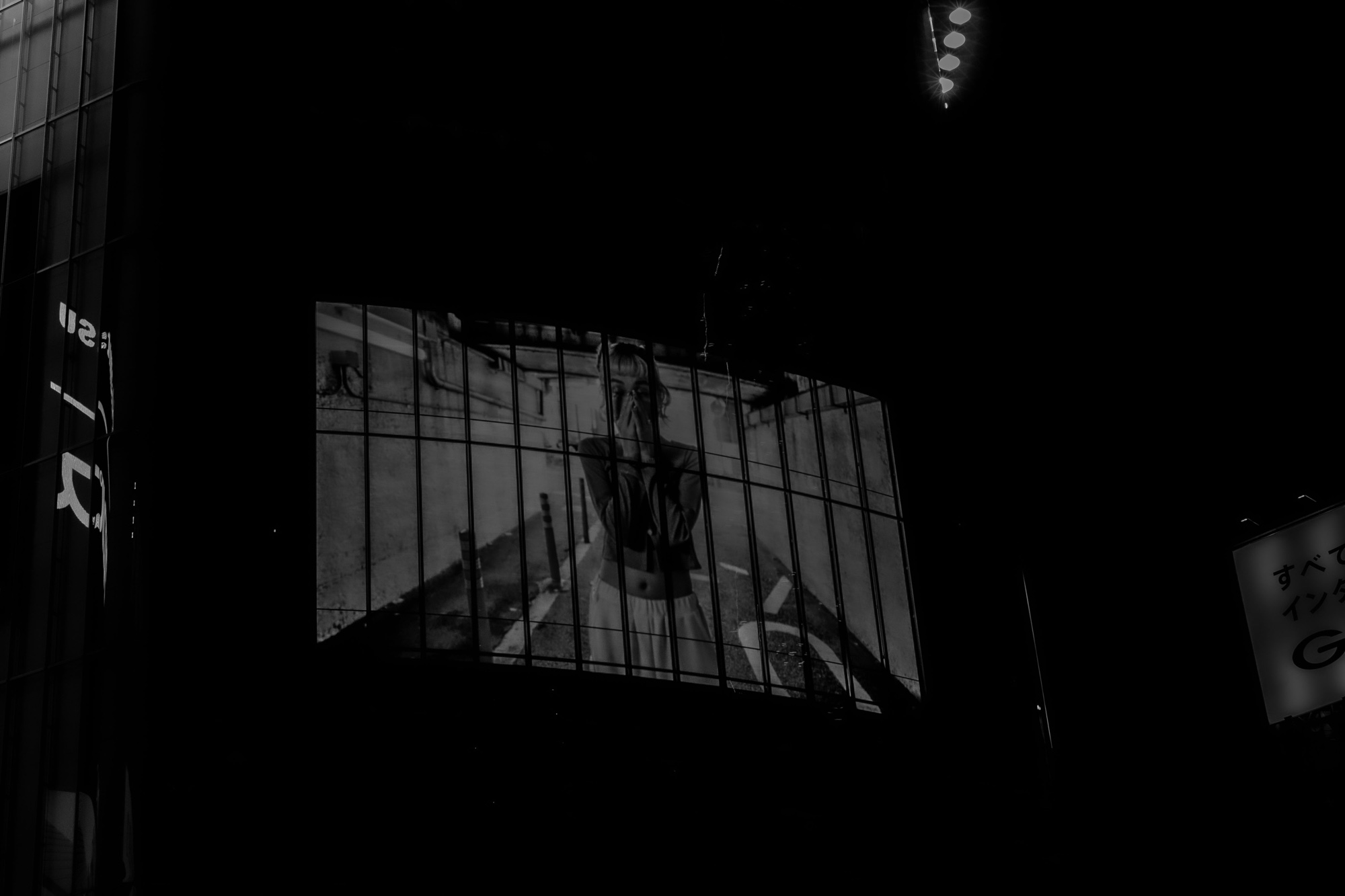

J’avance comme une ombre dans la foule tokyoïte. On ne l’aperçoit pas mais on la devine fortement. Sa présence pesante et inévitable donne envie de se retourner brusquement pour la surprendre, mais on se retient au dernier moment par peur d’y voir la partie cachée de nous-mêmes, celle que l’on garde enfouie au plus profond de notre être et qui ne se dévoile qu’au paroxysme de nos peurs. Je tente de saisir ces ombres en me noyant dans la foule. Elles sont présentes, on les ressent, mais elles nous filent entre les doigts lorsqu’on croit les saisir. Je pensais bien que la photographie m’aiderait à les capturer pour ensuite les observer pendant de longues minutes. Ces ombres piègent à l’intérieur d’elles-mêmes toutes sortes de souffrances, celles que l’on refoule au fond de notre cœur mais qui ne disparaissent jamais vraiment. Elles nous suivent à la trace et ne nous quittent jamais. Même si on les avait oublié, elles sont toujours présentes, prêtes surgir et à nous sauter à la figure. Mieux ne vaut pas se retourner et aller de l’avant, en forçant le pas dans la foule pour essayer de les perdre en route. Quand le soir arrive, les ombres et les souffrances s’amenuisent. On goûte à une plénitude réparatrice jusqu’à ce que les fantômes de la nuit viennent nous traquer. Mon cœur trouve la paix sous le clair de lune, au treizième étage d’un building en cours d’abandon en plein milieu de la ville. Derrière une baie vitrée sans vitrages, je regarde la lune qui m’irradie doucement de sa lumière douce. Il n’y a aucun bruit sauf ceux de ma respiration. Je me concentre sur le flux qui pénètre au plus profond de mon corps, jusqu’à perdre contact avec la réalité des choses qui m’entourent. A ce moment là seulement, les ombres et les fantômes s’accordent à me laisser en paix.

Cette lumière de lune au treizième étage qui m’inspire le texte imaginaire ci-dessus provient également du titre du quatorzième album du groupe de rock japonais Buck-Tick, Jūsankai ha Gekkō (十三階は月光) qu’on peut traduire par « 13ème étage avec la lumière de la lune ». Depuis le duo de Sheena Ringo avec Atsushi Sakurai (櫻井敦司), le chanteur de Buck-Tick, sur le morceau Kakeochisha (駆け落ち者 – Elopers) de l’album Sandokushi (三毒史) sorti en 2019, la musique de Buck-Tick rôdait autour de moi dans l’ombre, comme un loup prêt à sauter sur sa proie, profitant d’un moment de faiblesse. Après quelques hésitations préalables, j’ai finalement laissé le loup entrer dans la bergerie et je n’en suis pas déçu. Buck-Tick est un groupe fondé en 1983 et originaire de la préfecture de Gunma. Buck-Tick a la particularité d’être toujours actif et de ne pas avoir changé de membres tout au long de leur longue carrière et leur vingt-deux albums. Le groupe se compose de 5 membres: Atsushi Sakurai (櫻井敦司) au chant, Hisashi Imai (今井寿) et Hidehiko Hoshino (星野英彦) aux guitares, Yutaka Higuchi (樋口豊) à la basse et Yagami Toll (ヤガミトール) à la batterie. On leur attribue avec X-Japan d’être un des groupes fondateurs du style Visual Kei, pour lequel j’ai d’ailleurs quelques atomes crochus. Je n’entrais donc pas totalement dans un monde hostile car je savais à quoi m’attendre. Les styles du groupe ont évolué au fur et à mesure des années, passant par le punk rock, le rock industriel ou encore le gothique. Parmi les vingt-deux albums du groupe, c’était difficile de choisir par lequel commencer. Après quelques recherches sur internet en lisant des revues des albums, notamment celles de Sputnikmusic, je me décide pour celui que l’on dit embrasser pleinement le style gothique, ce qui me semble d’ailleurs être le plus adapté au Visual Kei. Je me lance donc dans la découverte de Buck-Tick par Jūsankai ha Gekkō. Je retrouve rapidement sur cet album le romantisme sombre que j’ai pu écouter et apprécier sur d’autres groupes rock japonais, LUNA SEA en particulier. Jūsankai ha Gekkō est un album concept composé de 18 morceaux incluant quelques interludes marquant les différents actes de ce théâtre musical d’épouvante. La composition musicale et les paroles sont sombres et seront certainement déconcertantes pour le néophyte qui n’est pas prêt à s’aventurer dans ce manoir aux multiples sons étranges. L’album est d’une beauté indescriptible qui s’écoute comme un tout, avec ces moments de rage, comme le quatrième morceau Cabaret, d’autres beaucoup plus épiques comme 夢魔-The Nightmare, d’autres encore beaucoup plus fantaisistes comme celui intitulé Seraphim. Les ambiances des morceaux de l’album diffèrent mais on y retrouve la même flamboyance, exacerbée par la présence vocale charismatique d’Atsushi Sakurai. Si musicalement, les compositions sont excellemment maîtrisées mélangeant les approches symphoniques et l’agressivité des guitares, c’est la voix émotionnellement dense, hantée et pleine de tension de Sakurai qui nous saisit de sa présence. Le morceau Passion en est un très bon exemple, et est assez typique de cet album. On peut entrer dans cet univers sombre avec un peu d’hésitation, mais il est ensuite difficile d’en sortir en cours de route car chaque morceau possède ses accroches mélodiques qui ne nous laissent pas nous s’échapper aussi facilement. Outre ceux cités ci-dessus, les morceaux Romance (Incubo) et Gesshoku (月蝕) font aussi partie de ceux que je préfère sur Jūsankai ha Gekkō, mais il est de toute façon difficile de les imaginer extraits des morceaux qui les entourent, cet album se concevant dans son ensemble comme une expérience musicale.