Il y a un petit tonnerre qui se cache dans l’Alpine A110 que je montre sur la première photographie. On en voit de plus en plus à Tokyo, mais pas autant que d’autres voitures de sport. J’aime beaucoup cette petite française qui semble remporter un certain succès. La première fois que je l’avais vu était à l’intérieur de la cour de l’Ambassade de France à Tokyo il y a déjà plusieurs années. En cette journée de fin du mois de Février, je me décide à prendre le vélo pour aller au plus près de la baie de Tokyo, dans le quartier d’Harumi, en sautant avec dextérité d’île artificielle en île artificielle. Avant cela, je passe par le quartier de Shiba dans l’arrondissement de Minato, notamment devant un très bel immeuble de béton d’inspiration brutaliste appelé Cornes House. Il est conçu par Takenaka Corporation et ouvrira ses portes cette année pour un vendeur de voitures de luxe. J’aime beaucoup ses formes angulaires et son aspect massif lisse. La NEC Super Tower sur la cinquième photographie est beaucoup plus massive et est un landmark du quartier. Il s’agit de la maison mère de NEC conçue par Nikken Sekkei. J’ai toujours admirer l’aspect futuriste de cette tour qui me fait penser à un vaisseau spatial posé en attente d’un décollage imminent. On la surnomme également « rocket building » en raison de sa forme unique. La grande ouverture de 45m de large et 15m de hauteur, placée au centre du building, est destinée à donner un accès au vent et contribue à ces considérations futuristes. Cette tour de 43 étages a maintenant plus de trente ans, sa construction s’étant terminée en Janvier 1990. La voie temporaire de la dernière photographie entoure d’un côté une partie du canal bordant le parc Hamarikyu, et de l’autre, l’ancien marché aux poissons de Tsukiji. Cette voie piétonne et cycliste est particulièrement agréable à emprunter à vélo. De là, on traverse ensuite un canal qui nous amène à Kachidoki puis à Harumi. J’y reviendrais très bientôt avec une autre série de photographies.

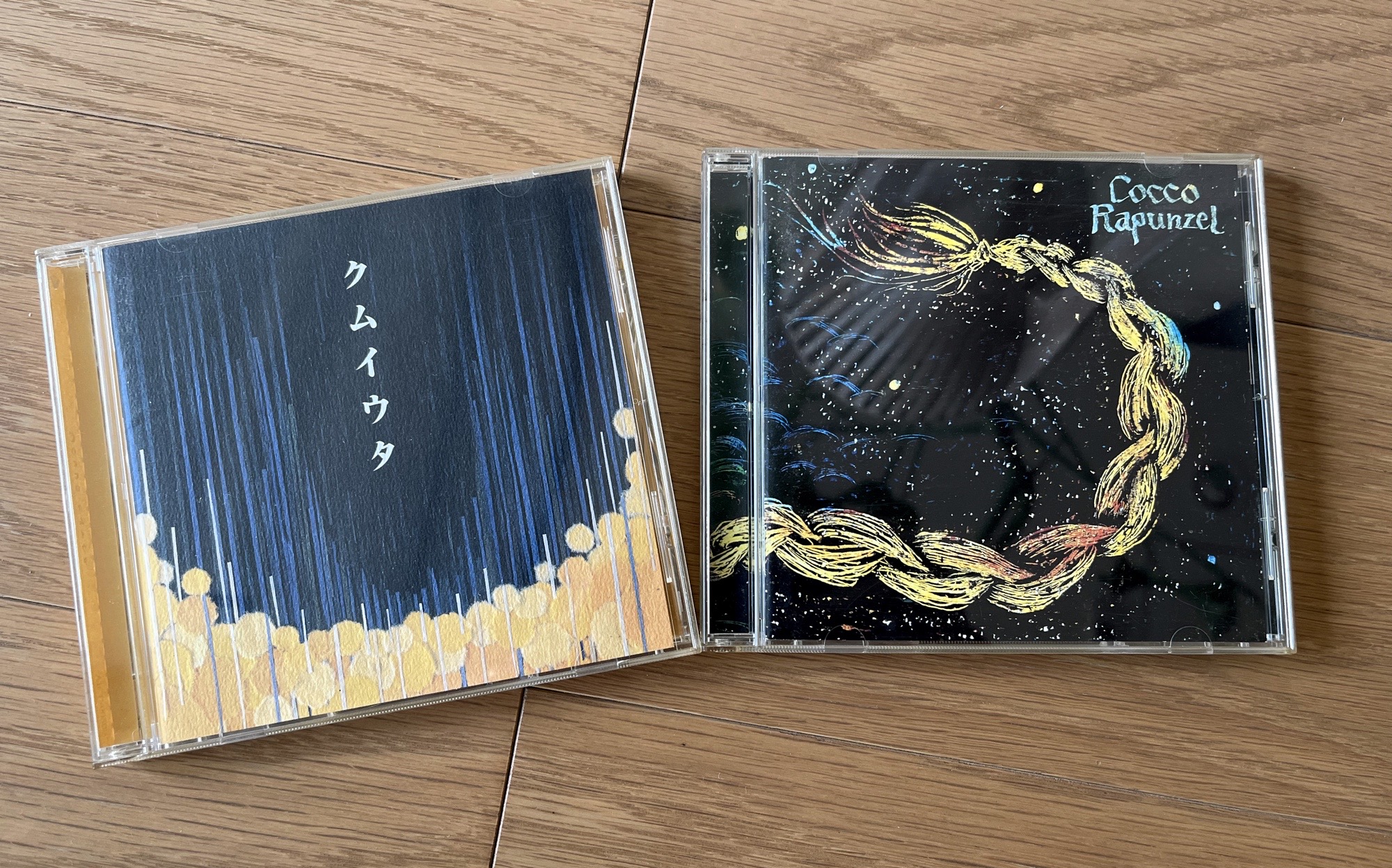

Dans les plaisirs musicaux de ces derniers jours, je suis très content de retrouver le shoegazing toujours très inspiré du groupe japonais Yuragi (揺らぎ) sur un nouveau morceau intitulé Here I Stand. Leur deuxième album qui sortira le 5 Avril 2023 prendra le même titre que ce single. Ce morceau Here I Stand ne révolutionnera pas le genre, comme c’est d’ailleurs souvent le cas pour ce groupe, mais n’en reste pas moins brillant. Il est très attirant pour l’amateur de shoegazing que je suis, rempli de guitares bruyantes et de voix éthérées. La voix de miraco s’étend comme une nappe et se dissout dans les flots de guitares. J’aime beaucoup ce mélange de délicatesse et de fragilité vocale avec l’aspect brutaliste des dons de guitares. C’est tout l’esprit du shoegazing et c’est toujours très bien exécuté chez Yuragi. La photo de couverture du single m’a intrigué. L’image de Yoko et John m’est tout de suite venu à l’esprit et j’étais amusé de voir que je n’étais pas le seul à le penser en lisant les commentaires sur Twitter suite à l’annonce du single. Il s’avère bien sûr qu’il ne s’agit pas d’une photographie d’archive d’un des membres des Beatles et de son épouse. Le photographe est français et se nomme Valentin Duciel. En regardant son portfolio, il nous montre beaucoup de photos de personnages dans ce type d’accoutrement très décontracté. Enfin, plus que les fessiers, c’est surtout la forme du rocher qui m’intrigue sur cette photographie. Content également de retrouver la compositrice et interprète Samayuzame avec un nouveau morceau intitulé Amaki shinjū ha Poolside de (甘き心中はプールサイドで). Il s’agit en fait d’un de ses morceaux plus anciens réorchestrés. La composition musicale est de grande qualité, pleine de détails et de délicatesse, toujours dans l’esprit de ses créations précédentes. Samayuzame y ajoute sa voix, toujours à la limite entre le parlé et chanté. On y retrouve toujours une noirceur certaine. En écoutant sa musique, j’ai à chaque fois l’impression d’être dans un jardin botanique grouillant de plantes bizarres. J’ai vu récemment sur NetFlix l’excellente série Wednesday de Tim Burton, basée sur le personnage de Mercredi de la famille Adams, et cette ambiance gothique doit déteindre sur mes impressions.

Je suis allé voir au cinéma Toho de Shibuya le film Everything Everywhere All at Once des réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Scheiner (les Daniels comme on les appelle), vu les très bonnes critiques que j’ai pu lire et entendre. C’était une vraie déception comme il est rare pour moi d’en avoir. Le film est un grand n’importe quoi, qui veut faire croire qu’il est innovant et bourré d’idées mais qui est au final fatiguant, boursouflé et vain. Le message du film sur les difficultés familiales est finalement très convenu et on se demande pourquoi on doit passer par tant de scènes d’actions absurdes et sans finalités pour en arriver là. Le film est très long (2h20) et son histoire fait du surplace malgré les gesticulations incessantes de ses protagonistes. Il y a bien une ou deux trouvailles intéressantes et on ne peut ignorer la qualité du jeu de l’actrice principale Michelle Yeoh. Les débuts sous des airs de comédie sociale indépendante démarrait pourtant assez bien, mais l’arrivée de la science fiction et le non-sens des mondes parallèles, comme une représentation du metaverse, est épuisant et ne m’a pas du tout accroché. L’hyper-activité du film dessert d’autant l’émotion du rapprochement mère fille que le film essaie d’insuffler à la fin. Je ne comprends pas beaucoup le succès du film (la salle du cinéma de Shibuya était pleine). Je suis au moins d’accord avec l’avis du Guardian sous-titrant le film « Nothing Nowhere Over a long period of time ». En fait, je me souviens il y a quelques années avoir eu un sentiment similaire de grande déception à la sortie de Kill Bill de Quentin Tarantino. Je me suis décidé à le revoir cette semaine et les caricatures que J’avais tellement détesté à l’époque ma paraissent maintenant humoristiques. Peut-être changerais-je d’avis sur Everything Everywhere All at Once dans quelques années en le revoyant en streaming. En parlant de Kill Bill, un des interêts renouvelés était de redécouvrir la bande originale. Le morceau Wounds that heal de Lily Chou-chou est par exemple utilisé pendant le film, ce que je n’avais pas réalisé en écoutant l’album. Le morceau final par l’actrice et chanteuse Meiko Kaji (梶芽衣子), Urami Bushi (怨み節), est assez emblématique et son utilisation aurait même relancé sa carrière. J’avais en fait déjà cette impression que cette chanteuse avait une certaine popularité auprès d’un public étranger et je comprends maintenant mieux pourquoi. Sans connaître ce morceau, je me suis tout de suite dit en l’écoutant pendant le film qu’il s’agissait certainement de Meiko Kaji.

Je suis allé voir au cinéma Toho de Shibuya le film Everything Everywhere All at Once des réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Scheiner (les Daniels comme on les appelle), vu les très bonnes critiques que j’ai pu lire et entendre. C’était une vraie déception comme il est rare pour moi d’en avoir. Le film est un grand n’importe quoi, qui veut faire croire qu’il est innovant et bourré d’idées mais qui est au final fatiguant, boursouflé et vain. Le message du film sur les difficultés familiales est finalement très convenu et on se demande pourquoi on doit passer par tant de scènes d’actions absurdes et sans finalités pour en arriver là. Le film est très long (2h20) et son histoire fait du surplace malgré les gesticulations incessantes de ses protagonistes. Il y a bien une ou deux trouvailles intéressantes et on ne peut ignorer la qualité du jeu de l’actrice principale Michelle Yeoh. Les débuts sous des airs de comédie sociale indépendante démarrait pourtant assez bien, mais l’arrivée de la science fiction et le non-sens des mondes parallèles, comme une représentation du metaverse, est épuisant et ne m’a pas du tout accroché. L’hyper-activité du film dessert d’autant l’émotion du rapprochement mère fille que le film essaie d’insuffler à la fin. Je ne comprends pas beaucoup le succès du film (la salle du cinéma de Shibuya était pleine). Je suis au moins d’accord avec l’avis du Guardian sous-titrant le film « Nothing Nowhere Over a long period of time ». En fait, je me souviens il y a quelques années avoir eu un sentiment similaire de grande déception à la sortie de Kill Bill de Quentin Tarantino. Je me suis décidé à le revoir cette semaine et les caricatures que J’avais tellement détesté à l’époque ma paraissent maintenant humoristiques. Peut-être changerais-je d’avis sur Everything Everywhere All at Once dans quelques années en le revoyant en streaming. En parlant de Kill Bill, un des interêts renouvelés était de redécouvrir la bande originale. Le morceau Wounds that heal de Lily Chou-chou est par exemple utilisé pendant le film, ce que je n’avais pas réalisé en écoutant l’album. Le morceau final par l’actrice et chanteuse Meiko Kaji (梶芽衣子), Urami Bushi (怨み節), est assez emblématique et son utilisation aurait même relancé sa carrière. J’avais en fait déjà cette impression que cette chanteuse avait une certaine popularité auprès d’un public étranger et je comprends maintenant mieux pourquoi. Sans connaître ce morceau, je me suis tout de suite dit en l’écoutant pendant le film qu’il s’agissait certainement de Meiko Kaji.

J’étais assez curieux de voir le film d’épouvante Karada Sagashi (カラダ探し) du réalisateur Eiichirō Hasumi (羽住英一郎) diffusé récemment sur NetFlix. Je ne m’attendais pas à un chef-d’œuvre et le film est en effet assez moyen, divertissant mais ne révolutionnant pas le genre et n’apportant rien de nouveau. On suit le personnage joué par Kanna Hashimoto (橋本環奈) et d’autres étudiants, piégés dans une malédiction les faisant revivre la même journée jusqu’à ce qu’ils parviennent à trouver dans leur école et pendant la nuit les parties du corps d’une petite fille morte en ses lieux il y a très longtemps. L’épouvante n’a rien de vraiment éprouvant pour le spectateur. On se laisse volontiers porter par l’histoire sans en garder ensuite de souvenirs mémorables. J’avais dans l’idée de voir ce film car on peut y entendre deux morceaux d’Ado dont celui écrit et composé par Sheena Ringo, Missing (行方知れず), qui n’est malheureusement qu’au générique de fin. Je dis à chaque fois que je n’ai pas d’attirance pour les films d’épouvante mais je suis régulièrement amené à en regarder. Il ne s’agit cependant pas de mon genre de prédilection.

J’étais assez curieux de voir le film d’épouvante Karada Sagashi (カラダ探し) du réalisateur Eiichirō Hasumi (羽住英一郎) diffusé récemment sur NetFlix. Je ne m’attendais pas à un chef-d’œuvre et le film est en effet assez moyen, divertissant mais ne révolutionnant pas le genre et n’apportant rien de nouveau. On suit le personnage joué par Kanna Hashimoto (橋本環奈) et d’autres étudiants, piégés dans une malédiction les faisant revivre la même journée jusqu’à ce qu’ils parviennent à trouver dans leur école et pendant la nuit les parties du corps d’une petite fille morte en ses lieux il y a très longtemps. L’épouvante n’a rien de vraiment éprouvant pour le spectateur. On se laisse volontiers porter par l’histoire sans en garder ensuite de souvenirs mémorables. J’avais dans l’idée de voir ce film car on peut y entendre deux morceaux d’Ado dont celui écrit et composé par Sheena Ringo, Missing (行方知れず), qui n’est malheureusement qu’au générique de fin. Je dis à chaque fois que je n’ai pas d’attirance pour les films d’épouvante mais je suis régulièrement amené à en regarder. Il ne s’agit cependant pas de mon genre de prédilection.

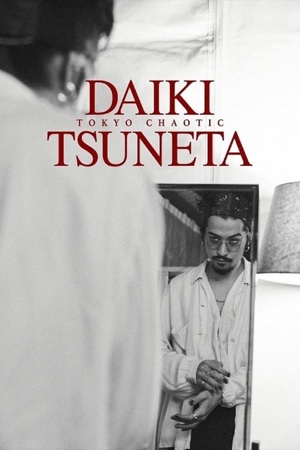

Par contre (Platon), j’ai beaucoup aimé le documentaire NHK disponible sur NetFlix intitulé Daiki Tsuneta Tokyo Chaotic qui suit dans son processus créatif le musicien Daiki Tsuneta (常田大希), fondateur de King Gnu, de Millenium Parade et du regroupement de créatifs Perimetron. Le documentaire prend son temps pour nous montrer Tsuneta au travail. On se rend vite compte que c’est un bourreau de travail, perfectionniste et minutieux dans son approche du son, allant par exemple jusqu’à 150 pistes différentes pour un seul morceau. Le reportage a été filmé à la fin de l’année 2020, alors que la crise sanitaire commençait à avoir des conséquences sérieuses sur les tournées nationales qui ont dû être partiellement ou complètement annulées. Nonchalant dans sa manière de parler, Tsuneta nous explique tranquillement le concept qui lui est cher du Tokyo Chaotic qui entend détruire pour reconstruire. On y retrouve son sens de la distorsion sonore qui me plait beaucoup. On voit également Tsuneta, multi-instrumentistes, joué de plusieurs instruments, la guitare et le piano évidemment mais également le violoncelle. Étudiant des Beaux Arts de Tokyo en section musicale, il a dû y acquérir toutes les connaissances académiques nécessaires, mais ses parents possédaient également de nombreux instruments dans la maison familiale de Nagano. Une partie du reportage le fait d’ailleurs revenir à Nagano dans la maison de sa grand-mère. C’est particulièrement intéressant de le voir au travail avec son mixeur et ses musiciens, dont certains de King Gnu. Ils travaillent jusqu’à pas d’heures à la composition de certains morceaux de Millenium Parade, comme 2992 avec Ermhoi au chant, ou Sanmon Shosetsu (三文小説) de King Gnu. C’est le point central du documentaire. J’étais surpris de remarquer que ces enregistrements ont été fait au Studio Tanta près du parc de Yoyogi, que je mentionnais justement dans un billet récent. Cette coïncidence est intéressante et je verrais ce studio sous un jour un peu différent maintenant. Le nom du studio n’est pas donné dans le documentaire mais j’ai rapidement reconnu l’entrée. Une bonne partie du reportage est par contre filmé dans le studio personnel un peu foutraque de Daiki Tsuneta, à Setagaya je pense. Et à la fin, la représentation live de 2992 avec un grand ensemble symphonique vaut à elle seule le détour. C’est un documentaire très instructif pour les amateurs du travail musical de Daiki Tsuneta et je suis content d’avoir eu la présence d’esprit de le regarder avant la sortie du single collaboratif de Millenium Parade et de Sheena Ringo.

Par contre (Platon), j’ai beaucoup aimé le documentaire NHK disponible sur NetFlix intitulé Daiki Tsuneta Tokyo Chaotic qui suit dans son processus créatif le musicien Daiki Tsuneta (常田大希), fondateur de King Gnu, de Millenium Parade et du regroupement de créatifs Perimetron. Le documentaire prend son temps pour nous montrer Tsuneta au travail. On se rend vite compte que c’est un bourreau de travail, perfectionniste et minutieux dans son approche du son, allant par exemple jusqu’à 150 pistes différentes pour un seul morceau. Le reportage a été filmé à la fin de l’année 2020, alors que la crise sanitaire commençait à avoir des conséquences sérieuses sur les tournées nationales qui ont dû être partiellement ou complètement annulées. Nonchalant dans sa manière de parler, Tsuneta nous explique tranquillement le concept qui lui est cher du Tokyo Chaotic qui entend détruire pour reconstruire. On y retrouve son sens de la distorsion sonore qui me plait beaucoup. On voit également Tsuneta, multi-instrumentistes, joué de plusieurs instruments, la guitare et le piano évidemment mais également le violoncelle. Étudiant des Beaux Arts de Tokyo en section musicale, il a dû y acquérir toutes les connaissances académiques nécessaires, mais ses parents possédaient également de nombreux instruments dans la maison familiale de Nagano. Une partie du reportage le fait d’ailleurs revenir à Nagano dans la maison de sa grand-mère. C’est particulièrement intéressant de le voir au travail avec son mixeur et ses musiciens, dont certains de King Gnu. Ils travaillent jusqu’à pas d’heures à la composition de certains morceaux de Millenium Parade, comme 2992 avec Ermhoi au chant, ou Sanmon Shosetsu (三文小説) de King Gnu. C’est le point central du documentaire. J’étais surpris de remarquer que ces enregistrements ont été fait au Studio Tanta près du parc de Yoyogi, que je mentionnais justement dans un billet récent. Cette coïncidence est intéressante et je verrais ce studio sous un jour un peu différent maintenant. Le nom du studio n’est pas donné dans le documentaire mais j’ai rapidement reconnu l’entrée. Une bonne partie du reportage est par contre filmé dans le studio personnel un peu foutraque de Daiki Tsuneta, à Setagaya je pense. Et à la fin, la représentation live de 2992 avec un grand ensemble symphonique vaut à elle seule le détour. C’est un documentaire très instructif pour les amateurs du travail musical de Daiki Tsuneta et je suis content d’avoir eu la présence d’esprit de le regarder avant la sortie du single collaboratif de Millenium Parade et de Sheena Ringo.